Dommages à l'humérus

Les luxations de l'épaule représentent jusqu'à 60 % de toutes les luxations traumatiques, et les fractures de l'humérus représentent en moyenne 9 à 12 % de toutes les fractures.

Luxation de l'épaule . L'articulation est souvent blessée en raison de la petite zone de contact des surfaces articulaires, car la surface cartilagineuse de la tête est beaucoup plus grande que la surface de la cavité articulaire et a un rayon de courbure plus petit. La blessure survient à la suite d'une chute sur un bras tendu, levé et enlevé.

Symptômes : douleur aiguë, dysfonctionnement, asymétrie des articulations de l'épaule due à la déformation caractéristique de l'épaule blessée - au lieu de contours arrondis

Traitement : une épaule luxée est réduite sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale de courte durée. Après élimination de la luxation et radiographie, l'immobilisation est réalisée à l'aide d'une attelle plâtrée, appliquée depuis la ceinture scapulaire saine à l'arrière par le haut et en continuant le long de l'épaule blessée jusqu'aux articulations métacarpophalangiennes.

Fractures proximales de l'humérus.

Ils peuvent être intra- et extra-articulaires. Les fractures intra-articulaires comprennent les fractures de la tête et du cou anatomique, et les fractures extra-articulaires comprennent les fractures de la région tuberculeuse et du col chirurgical.

Fractures de la tête et du col anatomique de l'humérus.

Se produisent à la suite d'une chute sur le coude ou d'un coup direct sur la surface externe de l'articulation de l'épaule. Ils sont relativement rares, principalement chez les personnes âgées.

Symptômes : l'articulation de l'épaule augmente de volume en raison d'un gonflement et d'une hémorragie ; les mouvements actifs dans l’articulation sont limités, voire impossibles, en raison de la douleur. La radiographie de l'articulation de l'épaule est d'une importance décisive pour diagnostiquer le type de fracture.

Traitement : si le gros tubercule est arraché par déplacement, les fragments sont repositionnés ; le membre est fixé à l'aide d'une attelle d'abduction pendant 1,5 à 2 mois. Si nécessaire, le fragment est fixé avec une aiguille à tricoter ou une vis. Si le gros tubercule est arraché sans déplacement, le membre est placé sur un foulard pendant 10 à 15 jours, puis les mouvements sont autorisés. La capacité de travail est restaurée après 2 à 2,5 mois.

Fractures du col chirurgical de l'humérus. Ils surviennent assez souvent en raison du fait que la couche corticale de cette zone est plus fine qu'à d'autres endroits de l'humérus.

Les fractures du col chirurgical sans déplacement des fragments sont généralement impactées. Les fractures avec déplacement de fragments, selon leur position, sont divisées en adduction (adduction) et abduction (abduction)

Symptômes : en cas de fractures d'abduction et d'adduction avec déplacement important, un gonflement et des hémorragies sont observés au niveau de l'articulation de l'épaule et l'axe du membre est modifié. Les mouvements actifs sont impossibles et les mouvements passifs sont extrêmement douloureux.

Traitement : pour les fractures incluses sans déplacement angulaire ou avec léger déplacement (chez les personnes âgées), des méthodes conservatrices sont utilisées. Après l'anesthésie, le bras, plié au niveau de l'articulation du coude à un angle de 60 - 70°, est suspendu à un foulard, plaçant un coussin dans la région axillaire. En cas de lésion des vaisseaux sanguins ou des nerfs à la suite d'une fracture et l'impossibilité de redresser les fragments de manière conservatrice, des méthodes chirurgicales sont utilisées - repositionnement ouvert des fragments et ostéosynthèse à l'aide de rayons, de vis.

Fractures de l'humérus dans la région distale.

Les fractures intra-articulaires comprennent les fractures transcondyliennes, les fractures condyliennes en forme de T et de V et une fracture de la tête du condyle huméral.

Symptômes : déformation de l'articulation du coude et du tiers inférieur de l'épaule ; le bras est plié au niveau de l'articulation du coude ; les mouvements de l'articulation du coude sont douloureux. En cas de fractures intra-articulaires, la mobilité pathologique et la crépitation sont déterminées.

Pour les fractures déplacées, une réduction est possible par traction squelettique sur une attelle d'abducteur par l'apophyse olécrânienne. Le repositionnement est contrôlé radiographiquement. S'il n'est pas possible de réduire les fragments, l'ostéosynthèse des condyles est utilisée avec des aiguilles à tricoter, des vis, des boulons ou des plaques en V.

Traité : pour les fractures supracondyliennes, après anesthésie, les fragments sont repositionnés. Ensuite, le membre est fixé avec une attelle postérieure en plâtre (des articulations métacarpophalangiennes jusqu'au tiers supérieur de l'épaule) et plié au niveau de l'articulation du coude à un angle de 90-100° ; l'avant-bras est fixé en position médiane entre supination et pronation. Pour les fractures déplacées, une réduction est possible par traction squelettique sur une attelle d'abducteur par l'apophyse olécrânienne.

Chaque personne a vécu un traumatisme dans sa vie. Ils peuvent survenir aussi bien à la maison qu’au travail. Divers objets et phénomènes peuvent endommager le corps. Afin d'assister correctement une personne blessée et de lui prodiguer un traitement adéquat, vous devez d'abord savoir quels types de blessures existent, quand et comment elles surviennent, et quoi faire en premier lorsqu'elles surviennent.

Qu’est-ce qu’un traumatisme ?

Le traumatisme est l’impact de l’environnement ou de facteurs externes sur les tissus et organes humains ou sur l’ensemble du corps en général. Le corps humain réagit à cette influence par un certain nombre de changements anatomiques et physiologiques, accompagnés d'une réaction locale ou générale. Un traumatisme peut affecter non seulement l’intégrité des organes et des tissus, mais également leur fonctionnalité.

Il existe également le concept de « blessure », qui désigne un ensemble de blessures qui se répètent dans les mêmes conditions pour le même groupe de population et sur la même période de temps. Il s'agit d'un indicateur statistique qui permet d'évaluer un type particulier de dommage dans un certain groupe de population. Le taux de blessures vous permet d'analyser l'épidémiologie de différents types d'herbes et de sélectionner les meilleures options de prévention.

Types de blessures

La classification des blessures est assez diversifiée, les blessures peuvent varier en fonction du facteur qui les a provoquées et du degré de lésion des différents tissus.

Voyons d'abord les principales catégories de blessures en fonction de la nature des dommages et du facteur qui les a provoqués :

- mécanique. Ils sont reçus à la suite d'une chute ou d'un impact, et les tissus mous et durs du corps peuvent être endommagés à des degrés divers ;

- thermique. Ils sont obtenus lorsque le corps est exposé à des températures élevées et basses. Il peut s'agir de brûlures thermiques (si le corps est exposé à des températures élevées) ou d'engelures (si le corps est exposé à des températures basses). La deuxième version des dommages thermiques est plus dangereuse car elle a une période de latence pendant laquelle le corps donne des signaux trop faibles sur le problème existant ;

- électrique. Une personne peut subir de tels dommages à cause d'un coup de foudre ou d'un courant électrique technique. L'énergie thermique peut provoquer de graves brûlures ;

- chimique. Les dommages peuvent être causés par des acides organiques, des composés alcalins, des sels de métaux lourds ;

- radial Le corps est affecté par les rayonnements ionisants ou les radiations ;

- biologique. Les dommages peuvent être causés par diverses infections, virus, bactéries, toxines, allergènes et poisons ;

- psychologique. Il s’agit d’une blessure particulière assez difficile à classer. Il peut être obtenu lors d'expériences sévères et prolongées, à la suite desquelles une réaction douloureuse est observée dans les sphères végétative et mentale.

Les types de lésions les plus étendus sont mécaniques, nous examinerons donc leurs variétés plus en détail.

Blessures mécaniques

La classification des blessures résultant d'une force mécanique est la plus complète :

- salle d'opération Il est obtenu lors d’une intervention chirurgicale ;

- aléatoire. Le plus souvent, une personne le reçoit par sa propre faute ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ;

- générique Les femmes subissent de telles blessures pendant l'accouchement ;

- militaire Recevoir des dommages corporels lors d'opérations de combat.

Il existe une autre classification des dommages résultant de l'exposition à des facteurs mécaniques. Ces blessures sont :

- direct (lorsqu'une force traumatique est appliquée à un endroit précis) et indirect (lorsque le dommage survient à proximité de l'endroit où la force a été appliquée) ;

- multiple et unique;

- fermé (lorsque l'intégrité de la peau et des muqueuses est préservée) et ouvert (lorsque les muqueuses et autres tissus organiques sont déchirés).

Les types de dommages suivants peuvent survenir à la suite de blessures mécaniques :

- écorchures. Avec de tels dommages, l’intégrité de la couche supérieure de la peau est compromise et les vaisseaux lymphatiques ou sanguins peuvent être affectés. Au début, les écorchures ont une surface humide, qui se recouvre rapidement de sang séché et de plasma. La croûte tombe avec le temps, laissant à sa place une zone de peau plus claire. La guérison complète de l'abrasion se produit après 1 à 2 semaines ;

- hématome. Ce type se forme en raison de la rupture des vaisseaux sanguins. Le sang qui en sort est visible à travers la couche superficielle de la peau, ce qui donne à l'ecchymose une teinte bleu-rouge. La couleur évolue avec le temps, du bleu violacé au jaune verdâtre. La durée de la période de récupération de telles blessures dépend de nombreux critères et varie d'une personne à l'autre. La vitesse de guérison dépend de la profondeur, de la taille et de l'emplacement de l'ecchymose ;

- En cas de luxations, les os des articulations sont déplacés. Le plus souvent, des luxations surviennent dans les articulations des membres supérieurs. De plus, une rupture des tissus mous peut survenir ;

- fractures. Avec de tels dommages, l'intégrité des os est endommagée. De plus, une rupture des tissus voisins, des dommages aux vaisseaux sanguins, aux muscles et des hémorragies se produisent. Les fractures peuvent être localisées à l'intérieur des tissus mous, elles sont alors dites fermées, mais si lors d'une fracture la peau se rompt et que le fragment osseux entre en contact avec l'environnement, la fracture est ouverte.

Les blessures sont un autre type de dommages mécaniques assez important. Ils sont très dangereux pour la santé humaine, car lorsque l'intégrité des tissus et des muqueuses est endommagée, une perte de sang importante et une infection peuvent survenir à la surface de la plaie.

Les blessures sont classées en fonction des conditions de leur survenue :

- couper. Ils sont appliqués avec des objets tranchants, tels que des couteaux ;

- haché. Ils sont transformés en objets de petite section ;

- coup de couteau;

- déchiré. Leur cause est un étirement excessif des tissus ;

- mordu. Ils sont laissés sur les tissus par les dents des personnes et des animaux ;

- haché. Ils sont le résultat de l’exposition à un objet lourd et pointu, le plus souvent une hache ;

- écrasé. Les tissus sont non seulement déchirés, mais aussi écrasés ;

- meurtri. Infligé par un objet contondant ou résultant d'une chute sur un objet contondant ;

- armes à feu. Ces blessures sont causées par des armes à feu ou des éclats d'obus provenant de munitions explosives ;

- scalpé. Ce type de plaie se caractérise par la séparation d'une certaine zone de peau ;

- empoisonné. Plaies dans lesquelles pénètre une substance toxique lors d’une blessure ou d’une morsure.

Classification des blessures par gravité

Tous les types de dommages peuvent avoir différents degrés de gravité :

- Facile. À la suite d'une telle blessure, aucun trouble grave ne se produit dans le corps et la personne reste en état de travailler. Ce degré comprend les écorchures, les égratignures, les contusions et entorses mineures, ainsi que les écorchures. De telles lésions nécessitent des soins médicaux. Pour les blessures mineures, une activité physique modérée est autorisée.

- Poids modéré. Les blessures de ce type entraînent des perturbations importantes dans le fonctionnement de l’organisme et ne peuvent être évitées sans assistance médicale. Un traumatologue peut accorder un congé de maladie de 10 à 30 jours. Dans ce cas, l'activité physique n'est pas souhaitable.

- Lourd. Ce type de dommages entraîne des perturbations prononcées du fonctionnement de l'organisme. Une personne peut être incapable de travailler pendant plus d'un mois. Dans la plupart des cas, une hospitalisation de la victime est nécessaire, suivie d'un traitement à l'hôpital.

Selon le degré d'impact, on distingue les types de blessures suivants :

- épicé. Lorsque l'un ou l'autre facteur traumatique influence ;

- chronique. Quand le même facteur traumatique affecte le même endroit ;

- microtraumatismes. Lorsque les dommages surviennent au niveau cellulaire.

Classification par localisation des dommages

Selon l'emplacement de la blessure, les blessures sont divisées en les types suivants :

- isolé. Les dommages sont localisés dans un organe ou dans un segment du système musculo-squelettique ;

- plusieurs. Plusieurs blessures surviennent en même temps ;

- combinés ou polytraumatismes. Dans une telle situation, plusieurs zones du corps sont endommagées à la fois, par exemple la tête, la poitrine et les membres. Souvent, lorsque plus de 5 zones sont blessées, une personne peut subir un choc traumatique ;

- combiné. De telles lésions peuvent être infligées de manière séquentielle ou ponctuelle, mais par des agents différents, par exemple des brûlures chimiques et thermiques. Ces blessures ont souvent un tableau clinique très grave et un taux de mortalité élevé pour les victimes.

Classement par degré de pénétration

En fonction de la profondeur des dommages pénétrés dans le corps, il est d'usage de distinguer les types de blessures suivants :

- superficiel. Les dommages affectent uniquement la peau et les vaisseaux cutanés, entraînant des hématomes et des écorchures ;

- sous-cutané Les dommages affectent les tendons, les ligaments, les fibres musculaires, les articulations et le tissu osseux ;

- cavitaire. Il s'agit du type de blessure le plus grave de cette classification, car ils se caractérisent par des lésions des organes internes situés dans les cavités naturelles du corps.

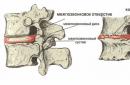

Blessures à la colonne vertébrale

La colonne vertébrale est l’une des parties les plus importantes de notre corps, c’est pourquoi ses blessures sont classées dans une section distincte. La colonne vertébrale peut être endommagée par une chute de hauteur, lors d'un accident de voiture, par la pratique de sports de force et même par un levage incorrect d'objets lourds. Selon la cause de la lésion médullaire, il existe :

- compression Le corps vertébral est comprimé, fissuré ou cassé. Une telle blessure peut endommager non pas une, mais plusieurs vertèbres à la fois ;

- dommages causés par une flexion et une déformation excessives de la crête. Vous pouvez les contracter non seulement lors d'un accident de voiture, mais également si les précautions de sécurité ne sont pas respectées ;

- ecchymose à la colonne vertébrale. Cette blessure est dangereuse en raison de ses complications, qui peuvent survenir si une assistance médicale n'est pas fournie à temps ;

- blessure par balle à la colonne vertébrale.

Les blessures à la colonne vertébrale se distinguent également en fonction de la zone touchée. Le plus souvent, ils sont diagnostiqués dans la région lombo-coccygienne, le plus rarement dans la région thoracique, il existe également des lésions de la région cervicale et coccygienne.

Les blessures à la colonne vertébrale peuvent être ouvertes ou fermées, avec ou sans lésion de la moelle épinière.

Que faire dans tel ou tel cas

Selon le type de blessure, les premiers secours et les traitements ultérieurs diffèrent, il est donc important que la victime appelle immédiatement une ambulance ou l'emmène chez un médecin immédiatement après la blessure. Les premiers secours peuvent être les suivants :

- avec des ligaments foulés. Limitez la zone blessée avec un bandage, appliquez de la glace dessus et placez la zone elle-même au-dessus du niveau de la tête ;

- avec luxation. Le membre luxé est réparé et de la glace y est appliquée. Il est strictement interdit de le régler soi-même ! ;

- pour les bleus. Une compresse froide suffit ; dans de rares cas, un pansement de fixation peut être nécessaire ;

- pour les fractures. Le membre est immobilisé autant que possible et de la glace y est appliquée ;

- les plaies sont d'abord lavées à l'eau courante tiède ou au peroxyde d'hydrogène, le saignement s'arrête et les bords de la plaie sont enduits d'iode. Un bandage propre et sec est appliqué sur le dessus ;

- en cas d'engelures, vous devez réchauffer la victime avec de la chaleur sèche et toucher le moins possible la peau des zones touchées ;

- en cas de brûlures, vous devez refroidir la zone touchée avec de l'eau froide courante, administrer un analgésique et recouvrir la surface de la plaie avec un drap propre imbibé d'eau froide ;

- En cas de choc électrique, il faut dans un premier temps séparer la victime de l'action du courant ; pour ce faire, vous pouvez soit éteindre l'interrupteur, soit jeter la personne avec une planche ou un bâton de bois. Ensuite, la victime doit être allongée, recouverte d'une couverture et recevoir une boisson chaude.

Quelle que soit la blessure, afin d'éviter le développement de complications et de conséquences négatives, vous devez impérativement consulter un médecin à la première occasion.

Signes cliniques de blessures. La violation de l'intégrité de la peau ou des muqueuses, accompagnée dans certains cas de lésions des tissus plus profonds résultant de dommages mécaniques, est appelée blessure ouverte ou plaie.

Les principaux signes cliniques d’une plaie sont des douleurs, des saignements, des béances et un dysfonctionnement de la zone touchée du corps.

Douleur en cas de plaies, cela dépend avant tout du nombre de récepteurs sensoriels et de fibres nerveuses endommagés. La nature et l'intensité de la douleur sont déterminées par la localisation de la plaie, la nature de l'objet blessé, la rapidité des dommages, ainsi que les caractéristiques individuelles de la perception de la douleur et de la réactivité du corps. Les blessures les plus douloureuses se situent au niveau du bout des doigts, de la bouche et du périnée. Plus l'objet blessé est pointu et plus les dégâts sont causés rapidement, moins la douleur est importante. L'intensité de la douleur dépend en grande partie de l'état émotionnel de la victime. Avec la peur, un état mental dépressif ou un psychisme labile, la douleur est perçue avec plus d'acuité. L’excitation, la passion et l’exaltation neuropsychique, au contraire, réduisent la sensibilité à la douleur. La douleur peut s'intensifier avec le développement d'une infection au niveau de la plaie, la compression des tissus par un œdème ou la présence de corps étrangers dans la plaie.

Saignement de la plaie dépend de la nature et du nombre de vaisseaux endommagés (aorte, artère, veines, capillaires). Parallèlement à cela, la nature du saignement est déterminée par le niveau de pression artérielle dans le corps ; Plus il est élevé, plus le saignement est abondant. L'état initial du système de coagulation sanguine et les maladies concomitantes telles que l'hémophilie et la thrombocytopénie, dans lesquelles même les petites plaies saignent abondamment, sont également importantes. De plus, le saignement dépend en grande partie du type et de la nature de la plaie : les plaies coupées et coupées saignent davantage que les plaies déchirées et meurtries, c'est-à-dire avec des bords froissés. Dans les tissus écrasés, les vaisseaux sont écrasés et thrombosés. L'exception concerne les plaies du visage et de la tête, où il existe un réseau vasculaire prononcé qui n'a pas la capacité de s'effondrer lorsqu'il est endommagé. Une autre caractéristique des blessures à la tête est due à un déplacement important de la peau et des tissus mous sous-jacents, qui conduit souvent à un scalping à la suite d'une blessure.

Les bords de la plaie, en fonction des propriétés élastiques des tissus endommagés et de leur capacité à se contracter, sont généralement béants. 3lueur de la blessure dépend également du type d'objet traumatisant et de la projection de la plaie dans la direction des lignes cutanées de Langer. La plus grande ouverture de la plaie a été observée lors de la dissection transversale des fibres élastiques de la peau, avec une plaie de grande taille et une élasticité tissulaire suffisante. L’élasticité du tissu amène les extrémités des muscles, tendons, vaisseaux et nerfs endommagés à s’enfoncer plus profondément dans les bords de la plaie. Dans une moindre mesure, les plaies des organes internes (parenchymateux) qui n'ont pas de structures élastiques sont béantes.

La réponse globale du corps aux dommages dépend de la gravité de la blessure, qui est déterminée par la taille de la plaie externe, sa profondeur, la nature des dommages causés aux organes internes et l'évolution des complications (hémorragie, péritonite, pneumothorax, etc.).

Toute blessure présente un certain nombre de dangers qui mettent en danger la vie de la victime. Les blessures, comme toute blessure, peuvent provoquer une réaction générale du corps - évanouissement, choc, état terminal. Ces phénomènes se développent non seulement à la suite d'une irritation douloureuse, mais encore plus souvent à la suite d'un saignement de la plaie et d'une perte de sang. Ainsi, le plus grand danger des blessures est le saignement. Non moins dangereuse dans une période ultérieure est l'infection qui, si elle pénètre dans la plaie, peut pénétrer dans le corps à travers celle-ci.

Classification des blessures. Selon le facteur causal, les blessures sont divisées en volontaire (salles d'opération) et aléatoire .

Selon la présence ou l'absence d'infection dans la plaie, celle-ci peut être aseptique et infectée. Toutes les blessures, à l’exception de celles causées par un instrument stérile lors d’une intervention chirurgicale, doivent être considérées comme infectées. Si seules la peau ou les muqueuses sont endommagées, la plaie est considérée simple . Dans les cas où une telle plaie est associée à des lésions des formations osseuses ou des organes internes, elle fait référence à complexe .

Les plaies profondes dans lesquelles les membranes internes des cavités (abdominale, thoracique, crâne, articulation) sont endommagées sont appelées pénétrant . Dans de tels cas, les organes internes situés dans ces cavités sont souvent endommagés. Tous les autres types de blessures, quelle que soit leur profondeur, sont classés comme non pénétrant .

Les blessures résultant uniquement de dommages mécaniques sont considérées simple . Les plaies exposées à des facteurs physiques (radiations, brûlures, froid) ou biochimiques (poison, substances toxiques chimiques et biologiques) sont dites compliquées.

Selon la nature des lésions tissulaires, selon le type d'agent traumatique et le mécanisme de blessure, on distingue les plaies : perforantes, coupées, hachées, meurtries, écrasées, déchirées, mordues, empoisonnées, par balle et mixtes.

Plaies perforantes appliqué avec une arme tranchante et longue (couteau, baïonnette, clou, poinçon, etc.). Une caractéristique de ces plaies est la grande profondeur du canal de la plaie avec un petit diamètre de dommage externe. Le canal de la plaie est généralement étroit ; en raison du déplacement des tissus (contraction musculaire, mobilité des organes internes), elle devient intermittente et en zigzag. Avec ces plaies, les organes internes et les gros vaisseaux sont souvent endommagés, avec des saignements massifs dans la cavité ou les tissus et la formation d'anévrismes. De telles blessures sont le plus souvent compliquées par le développement d'une infection anaérobie.

Plaies incisées sont appliqués avec un instrument tranchant (couteau, verre, rasoir, etc.) et se caractérisent par des dommages mineurs aux bords, des saignements abondants et de larges écarts des bords. De telles blessures, en l’absence d’infection, guérissent généralement par première intention.

Plaies coupées se produisent lorsque les dommages sont causés par un objet pointu et lourd (hache, sabre, etc.). De telles plaies se caractérisent par des lésions profondes et étendues des tissus superficiels et plus profonds, associées à des lésions osseuses. De plus, les plaies coupées se caractérisent par des ecchymoses et un écrasement partiel des bords, ce qui entraîne un temps plus long pour que les plaies guérissent de manière indépendante.

meurtri Et lacérations appliqué avec un objet contondant (marteau, pierre, bâton, etc.). Leurs bords sont écrasés avec des signes évidents de troubles circulatoires résultant de lésions des vaisseaux sanguins et de leur thrombose. Les tissus écrasés présentant de multiples hémorragies constituent un environnement favorable à la prolifération des microbes.

Plaies par morsure survenir à la suite d’une morsure d’un animal ou d’une personne. Malgré leur taille limitée, ces plaies se caractérisent par une profondeur importante de lésions tissulaires et une contamination par la flore hautement virulente de la cavité buccale. L'évolution de telles plaies est toujours compliquée par une infection purulente ou putréfactive. La rage est une complication grave des morsures d’animaux.

Blessures par balle sont très diverses et varient selon la nature de l'arme blessante. Il y a des blessures par balle, des blessures par balle et des blessures par éclats d'obus. Une blessure par balle peut être à travers lorsque la plaie présente une ouverture d'entrée et de sortie, aveugle lorsque l'agent traumatique reste coincé dans les tissus, tangente lorsqu'il y a des dommages superficiels à un organe ou à un tissu. Le point d’entrée de la plaie dépend du calibre de l’arme à feu ; c'est toujours inférieur au rendement. Plus la vitesse de la balle est élevée, plus les dommages dans les profondeurs des tissus sont dangereux et plus les dommages dans la zone de sortie de la plaie sont importants. Les blessures par balle se caractérisent par un degré élevé d'infection dû à des morceaux de vêtements pénétrant dans le canal de la plaie, ainsi que par des lésions tissulaires importantes. Ils se caractérisent par la présence d'une zone de destruction (canal de la plaie) avec écrasement des tissus, d'une zone de contusion et de nécrose tissulaire sur les côtés du canal suite à l'exposition à l'énergie d'un choc latéral, ainsi qu'une zone de choc moléculaire avec changements structurels dans les noyaux et le protoplasme des cellules. Les blessures par balle modernes sont souvent plusieurs Et combiné . Les blessures combinées sont celles dans lesquelles un projectile traverse plusieurs organes et cavités et provoque simultanément un dysfonctionnement de plusieurs organes.

Blessures empoisonnées se produire lorsque mordu par des serpents, des scorpions ou lorsque des poisons ou des substances toxiques pénètrent dans la plaie. Ces blessures, ainsi que les lésions tissulaires, se caractérisent par des lésions des organes vitaux causées par des substances toxiques, entraînant la mort des victimes.

Un groupe spécial est constitué des blessures infligées par des armes atomiques ou thermonucléaires. Ces blessures combinent l’action de facteurs mécaniques (onde de souffle), thermiques et radiatifs.

Toutes les blessures du corps, même les blocs opératoires propres, peuvent contenir un certain nombre de micro-organismes. Les blessures accidentelles sont toujours infectées, c'est-à-dire contiennent principalement des microbes. Le plus souvent, des staphylocoques, ainsi que Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa sont détectés dans la plaie. L'entrée de micro-organismes dans la plaie au moment de la blessure est appelée infection primaire , l'infection de la plaie au cours de l'évolution ultérieure est considérée comme infection secondaire .

Lors d'une primo-infection, les micro-organismes, ayant pénétré dans la plaie, s'adaptent aux nouvelles conditions en 6 à 12 heures, sans dépasser ses bords. Le développement et la reproduction des micro-organismes sont facilités par les caillots sanguins, les tissus nécrotiques, la détérioration de la circulation sanguine dans les tissus endommagés, ainsi que par une diminution des forces immunobiologiques protectrices de l'organisme suite à un choc, une perte de sang et d'autres raisons. Après 12 à 24 heures, l'infection dépasse la plaie, pénètre dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins et peut manifester ses propriétés pathogènes. Tout d'abord, une telle activité est caractéristique des anaérobies, puis des staphylocoques et des streptocoques, puis des saprophytes.

L'infection secondaire d'une plaie est une conséquence de la violation des règles d'asepsie tant lors des premiers secours qu'à différentes étapes du traitement de la plaie. L'infection secondaire provoque l'activation du processus inflammatoire en raison de la pathogénicité accrue de la flore microbienne existante des plaies. L'ajout d'une infection modifie considérablement le cours du processus de la plaie, provoquant un allongement du temps de cicatrisation et l'apparition de diverses complications.Tout cela détermine l'importance du problème de la prévention de l'infection de la plaie.

La prévention de la primo-infection consiste en un traitement chirurgical actif et précoce des plaies et en l'utilisation de médicaments antibactériens. La prévention des infections secondaires est assurée par le strict respect de l'asepsie à toutes les étapes du traitement des plaies.

Le déroulement du processus de plaie. En cas de blessures ouvertes dans la plaie, de mort cellulaire, de lymphe et d'hémorragie, une thrombose des petits et des gros vaisseaux se produit avec une altération de l'apport sanguin aux tissus. Pour éliminer les conséquences des lésions tissulaires (nécrose, hémorragie, infection) et restaurer l'intégrité des tissus, l'organisme mobilise un certain nombre de mécanismes de protection, qui se répartissent en réactions générales et locales.

Considérant une plaie comme un irritant complexe, on distingue les principaux composants suivants : la douleur, la perte de sang, la perte de plasma, l'empoisonnement par les produits de dégradation des tissus et l'activité vitale des micro-organismes, ainsi que les troubles métaboliques. La douleur modifie considérablement la fonction des systèmes cardiovasculaire, respiratoire et excréteur. Cela se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence respiratoire, une diminution de la miction, etc. En cas de douleur intense due à une blessure, un choc peut se développer.

Les saignements et les pertes de plasma accompagnent toujours les blessures et, selon leur gravité, peuvent aggraver les troubles physiologiques provoqués par la douleur. Dans les cas où la perte de sang est importante, elle peut indépendamment provoquer le développement d'un choc.

L'intoxication associée à l'absorption des produits de dégradation des protéines des tissus endommagés et des déchets de micro-organismes dépend toujours de la gravité de la plaie et du degré d'infection de la plaie. En règle générale, en cas de blessure, le métabolisme des protéines et des glucides du corps en souffre en premier, ce qui est confirmé par la réaction de la température du corps. Il est caractéristique que pendant le déroulement aseptique du processus de plaie, la température corporelle ne dépasse pas 38 0 Avec et n'est pas accompagné de frissons et d'une augmentation de la fréquence cardiaque.

Les réactions locales à une blessure impliquent un processus visant à la cicatrisation de la plaie, qui dépend des facteurs suivants :

· état général du corps, compte tenu des maladies concomitantes et de ses réactions générales aux dommages ;

· l'état des processus métaboliques dans le corps provoqués par le processus de nutrition ;

· âge de la victime ;

· localisation de la plaie, en tenant compte de l'apport sanguin suffisant dans une zone donnée et de la saturation en oxygène nécessaire des tissus ;

· développement d'une infection de la plaie avec complications ultérieures.

Les réactions locales lors d'une blessure, comme l'ensemble du processus de cicatrisation, se composent de deux phases se développant successivement.

Phase d'hydratation. En raison de perturbations de la circulation sanguine et du développement d'un manque d'oxygène dans les tissus endommagés, il se produit une accumulation d'ions hydrogène et de produits métaboliques sous-oxydés : dioxyde de carbone, acides lactique, pyruvique et autres. Plus la blessure est grave, plus les troubles en développement sont prononcés.

Les manifestations cliniques de la réaction inflammatoire s'expliquent par de profonds changements biochimiques se produisant dans les tissus lésés, qui conduisent finalement à l'expansion du réseau capillaire et à la stase du sang dans ceux-ci. La présence de ces réactions explique l'hyperémie (rougeur) qui en résulte.

Le gonflement s'explique par un œdème tissulaire et une stagnation du système capillaire dû à l'hypertension osmotique survenant au niveau de la plaie, ainsi qu'à une infiltration leucocytaire.

L'intention première guérit généralement les plaies chirurgicales aseptiques, ainsi que les plaies accidentelles ayant subi un traitement chirurgical précoce par suture.

Une augmentation de la température corporelle est associée à une activation locale des processus métaboliques dans la plaie et à une augmentation du flux sanguin dans cette zone.

La douleur est causée par des lésions des récepteurs et des conducteurs nerveux au moment de la blessure, ainsi que par une compression par le liquide œdémateux et une irritation par une quantité accrue de produits de dégradation acides. Le syndrome douloureux limite le fonctionnement des organes et des systèmes.

L’augmentation de l’œdème, de l’infiltration tissulaire et de la thrombose des petits vaisseaux rend impossible une nutrition normale des tissus. L'anémie locale progressive des tissus entraîne une nécrose ou des modifications dégénératives importantes de ceux-ci.

Dans les plaies chirurgicales aseptiques, la réaction inflammatoire est beaucoup moins prononcée que dans les plaies infectées et ne nécessite pratiquement aucune mesure thérapeutique. Parallèlement à la réaction inflammatoire de la plaie, il existe un processus de nettoyage de la source des lésions tissulaires des cellules mortes, des toxines et des produits de dégradation des protéines. Ce processus est assuré par la phagocytose, des processus enzymatiques et l'élimination des produits toxiques et des microbes de la plaie par l'exsudat inflammatoire.

Phase de déshydratation. La deuxième phase du processus de plaie est caractérisée par le développement prédominant de processus de régénération réparatrice. Au cours de cette phase de la plaie, en raison du développement d'un réseau de nouveaux capillaires et d'une meilleure circulation sanguine, l'hypoxie et l'acidose diminuent et, par conséquent, la réaction inflammatoire dans la plaie s'atténue. Dans la plaie, de nouveaux vaisseaux sanguins se forment et un tissu de granulation se développe, suivi de la formation d'une cicatrice.

Types de cicatrisation des plaies. Il est d’usage de distinguer deux types de cicatrisation : primaire et secondaire. De plus, il y a aussi une guérison sous la croûte.

Les blessures guérissent par intention première à condition que leurs bords soient en contact étroit. Une telle cicatrisation est caractérisée par la fusion des bords de la plaie sans tissu intermédiaire visible macroscopiquement.

Les conditions nécessaires à la cicatrisation par première intention sont :

· viabilité des tissus ;

· contact étroit des bords de la plaie ;

· absence d'infection ;

· absence d'hématomes, de corps étrangers et de nécrose au niveau de la plaie.

Guérison intention première commence par le collage primaire des bords adjacents de la plaie en raison de la fibrine formée à partir de l'exsudat versé dans l'espace étroit qui les sépare. Au cours des 3 à 5 premières heures suivant la blessure, les leucocytes polymorphonucléaires pénètrent dans la zone de la plaie et phagocytent les micro-organismes, leurs produits de désintégration et les restes de tissus et de cellules sanguines endommagés. La fibrine formée dans la plaie subit une fibrinolyse locale et les tissus des bords de la plaie se développent ensemble. La guérison par première intention est le type de régénération le plus avancé, car elle ne laisse pas de cicatrices grossières et s’effectue en 7 à 8 jours.

Guérison intention secondaire observé en cas d'ouverture importante des bords de la plaie avec formation d'une cavité, en présence d'une infection purulente, d'une nécrose tissulaire et de corps étrangers .

Dans ces cas, la première étape consiste à nettoyer la plaie des tissus nécrotiques, des infections et des corps étrangers. . Puis, le 3ème jour après la blessure, des zones de tissu de granulation apparaissent sur les bords de la plaie. Il se présente sous la forme d'une charpente d'anses capillaires nouvellement formées, entourées de cellules de tissu conjonctif jeune, de fibroblastes, de macrocytes et de leucocytes. Progressivement, le tissu de granulation remplit la cavité de la plaie. Il remplit une fonction barrière, protégeant l'organisme de la pénétration des micro-organismes et de leurs toxines. La fonction principale du tissu de granulation est de protéger l’organisme des influences extérieures.

Au fur et à mesure que la plaie se remplit de granulations, les fibroblastes se transforment en tissu conjonctif fibreux à partir duquel une cicatrice se forme ensuite. La transformation cicatricielle des granulations entraîne une réduction de la taille de la plaie. Ainsi, à un taux de guérison normal, la surface du défaut de la plaie peut être réduite de 10 à 15 % par jour. Une fois la plaie remplie de granulations, l'épithélium commence à se déplacer en raison de la migration des cellules vers les granulations nouvellement formées. En règle générale, l'épithélisation commence à partir des bords de la plaie, vers son centre. En cas de défauts tissulaires importants, il existe parfois des zones de granulation qui ne sont pas couvertes par l'épiderme. Lors de la cicatrisation secondaire, l'épithélisation est absente jusqu'à ce que le défaut soit complètement remplacé par des granulations au niveau de la peau.

Ainsi, les plaies cicatrisant par seconde intention se caractérisent par :

· désintégration rapide des tissus endommagés ;

· leur rejet par séquestration dans le canal de la plaie ;

· participation active de la microflore à la dégradation des tissus ;

· développement des granulations.

La guérison des plaies superficielles (abrasions) et des brûlures superficielles se produit dans certains cas sous une croûte . À la surface des plaies, une croûte dense (gale) se forme à partir de globules rouges, de leucocytes et de fibrine, qui joue le rôle de pansement protecteur. En l’absence d’infection, les petites plaies sous la croûte cicatrisent en quelques jours et une délicate cicatrice se forme progressivement. Après épithélisation de la surface de la plaie, la croûte se détache d'elle-même.

Complications des blessures. La nature des complications résultant des plaies dépend en grande partie de la phase du processus de plaie.

Dans les premières heures après la blessure, les plus dangereux sont : les saignements, l'anémie aiguë, le choc, le dysfonctionnement des organes vitaux endommagés lors de la blessure, l'infection de la plaie avec développement ultérieur d'une infection locale ou générale (purulente, putréfiante ou anaérobie), les lésions des troncs nerveux avec l'apparition de parésie et de paralysie . Au cours de la phase d'hydratation, en cas de plaies étendues, des symptômes graves de lymphangite, de lymphadénite, d'érysipèle et de saignements secondaires peuvent se développer en raison de l'érosion du vaisseau par le processus purulent.

Avec des plaies étendues et profondes, le processus purulent-inflammatoire peut se produire si violemment et si rapidement que le corps n'a pas le temps de créer un mur protecteur autour de l'abcès. Dans de tels cas, l'infection peut pénétrer dans la circulation sanguine et se propager à tous les organes et tissus - développement d'une infection générale (septicémie).

Pendant la phase de déshydratation, des complications générales et locales peuvent être observées au niveau de la plaie. Les causes courantes d'une mauvaise cicatrisation des plaies comprennent l'hypoprotéinémie, les troubles métaboliques et les maladies concomitantes graves. Les causes locales d'une mauvaise formation de granulation comprennent la présence d'infections, de zones de nécrose et de corps étrangers. Dans certains cas, on observe une croissance excessive de granulations (granula - grain), ce qui indique la présence d'un corps étranger (ligature, fragment métallique) ou d'un séquestre infecté profondément dans la plaie.

Pendant la période de cicatrisation, des processus de rides cicatricielles peuvent être observés, ce qui entraîne la formation de déformations et de contractures défigurantes si le processus est situé à proximité des articulations. La formation excessive de cicatrices est appelée chéloïde et peut également entraîner des déformations et des contractures. Mauvaise circulation et. L'innervation de la zone de la plaie peut conduire au développement de plaies trophiques non cicatrisantes à long terme.

Traitement des blessures. L'objectif du traitement des plaies est de restaurer l'intégrité des tissus et organes endommagés tout en préservant pleinement leurs caractéristiques fonctionnelles. Pour atteindre cet objectif, il faut :

· fourniture en temps opportun et correctement des premiers secours ;

· exécution qualifiée du traitement chirurgical primaire de la plaie ;

· soins attentifs aux blessés et traitement pathogénétique.

base PREMIERS SECOURS pour les plaies est le traitement initial de la plaie. Au premier instant après une blessure, le danger le plus dangereux est le saignement, les premières mesures doivent donc viser à l'arrêter. Saignement de toutes les manières possibles (pression sur le vaisseau, application d'un garrot, bandage compressif). Une tâche tout aussi importante des premiers secours consiste à protéger la plaie de la contamination et de l’infection. Le traitement de la plaie doit être effectué avec des mains propres, de préférence désinfectées. Avant de commencer à appliquer un pansement, il est nécessaire d'enlever la saleté, la saleté et les restes de vêtements de la surface de la plaie et des zones de peau adjacentes avec une pince à épiler, un morceau de gaze ou du coton. Après cela, en présence de désinfectants (peroxyde d'hydrogène, solution de furatsiline, solution alcoolique d'iode), il est nécessaire de traiter largement la peau autour de la plaie 2 à 3 fois. Cela évite l'infection de la plaie par la peau environnante après l'application du pansement. Les substances antiseptiques cautérisantes ne doivent pas pénétrer dans la plaie, car elles peuvent provoquer la mort cellulaire, ce qui contribue à une forte augmentation de la douleur. Lors de l'application d'un pansement aseptique, vous ne devez pas toucher avec vos mains les couches de gaze qui seront en contact direct avec la plaie. En cas de plaies peu profondes et superficielles, les petits corps étrangers traumatiques incrustés dans la peau (éclats de verre, métal) provoquent des douleurs et une infection des tissus, et donc, lors des premiers secours, il est conseillé de les retirer avec une pince à épiler ou une pince. Les corps étrangers des plaies larges et profondes ne peuvent être retirés par un médecin que lors du traitement chirurgical primaire. Ne lavez pas et ne séchez pas la plaie avant d'appliquer un pansement. Pour fixer le bandage, vous pouvez utiliser du sparadrap, du cleol et des bandages tubulaires en maille.

La plaie ne doit pas être recouverte de poudre, aucune pommade ne doit être appliquée dessus, aucun coton ne doit être appliqué directement sur la surface de la plaie - tout cela contribue au développement d'une infection dans la plaie.

Parfois, des organes internes (cerveau, intestin, poumon) peuvent être présents au niveau de la plaie. Lors du traitement d'une telle plaie, les organes prolabés ne doivent pas être immergés profondément dans la plaie, un bandage doit être appliqué sur les organes prolabés.

À l’avenir, la tâche des premiers secours se résume à préserver les forces régénératrices du corps, ce qui est réalisé en assurant le repos complet de la zone endommagée grâce à une immobilisation et un transport appropriés. En cas de plaies étendues des membres, ceux-ci doivent être immobilisés, impliquant les deux articulations adjacentes.

La tâche la plus importante des premiers secours aux blessés est leur acheminement rapide vers un établissement médical. Plus tôt la victime reçoit une aide médicale, plus le traitement est efficace. Il ne faut pas oublier qu’une livraison rapide ne doit pas se faire au détriment d’un transport adéquat. Les tâches de premiers secours aux blessés incluent la prévention du tétanos, surtout si le transport doit être effectué sur de longues distances. Dans cette situation, l’administration d’analgésiques est indiquée. Les blessés doivent être transportés dans une position dans laquelle les effets nocifs et les chocs sont exclus au maximum et où la nature de la blessure, sa localisation et le degré de perte de sang sont pris en compte.

Tous les blessés à dont les dommages ont été accompagnés d'un choc, ainsi que d'une perte de sang importante, doivent être transportés uniquement en décubitus dorsal, accompagnés de personnel médical.

Le traitement des plaies fraîches varie en fonction du degré d'infection.

Blessures accidentelles dans chaque cas, il doit être considéré comme infecté. L’infection s’introduit dans la plaie, aussi bien au moment de la blessure que dans les heures qui suivent lors du pansement, du transport, etc. Au stade préhospitalier, afin de prévenir une infection secondaire, la peau autour de la plaie est largement traitée avec une teinture d'iode à 5 % et la plaie est recouverte d'un bandage aseptique. Après avoir effectué ces manipulations, le patient est emmené d'urgence dans un établissement médical.

En milieu hospitalier, selon l’état du patient, le personnel soignant doit lui prodiguer des soins prémédicaux, qui consistent à placer le patient dans une position améliorant l’apport sanguin au cerveau et réduisant la douleur. De plus, le patient doit recevoir du sérum antitétanique et, si nécessaire, lui donner des médicaments pour le cœur, lui faire inhaler de l'oxygène et lui faire renifler de l'ammoniaque.

Saignement.

Le saignement est la complication la plus dangereuse des blessures, mettant directement la vie en danger.

*Saignement - Il s’agit de la libération du sang provenant des vaisseaux sanguins endommagés. Ce saignement est appelé traumatique. Le saignement peut également être non traumatisant. Elle survient lorsqu'un vaisseau est corrodé par une lésion douloureuse (tuberculose, cancer, ulcère).

Le saignement des capillaires et des petits vaisseaux s'arrête le plus souvent spontanément au cours des minutes suivantes, car des caillots sanguins (thrombus) se forment dans la lumière des vaisseaux endommagés en raison de la coagulation sanguine, qui obstruent le vaisseau saignant. Cependant, en cas de coagulation sanguine réduite (maladie des radiations, hémophilie), des lésions même de petits vaisseaux peuvent provoquer des saignements et des pertes de sang prolongés, parfois mortels. Le saignement entraîne toujours une perte de sang du corps.

Des saignements mineurs et, par conséquent, des pertes de sang mineures n'entraînent aucune conséquence néfaste pour l'organisme. Des saignements abondants et des pertes de sang importantes constituent un danger important pour le corps humain et peuvent être mortels.

Compte tenu des conséquences graves et du danger d’hémorragies sévères et de pertes de sang abondantes, il convient d’envisager un depuis tâches principales PREMIERS SECOURS pour les blessures arrêter le saignement et éliminer ses conséquences(perte de sang aiguë).

Perte de sang et critères pour son évaluation. Le corps humain contient 70 ml de sang par kg de poids corporel. Perte de 1/4 de sang mettant la vie en danger , un 1/2 - dose fatal. Chez les enfants, une perte de sang moindre est également dangereuse.

Le plus grand danger est posé par une perte de sang massive et aiguë immédiate ; s'il atteint 2 à 2,5 litres, la mort survient généralement. La perte de 1 à 1,5 litre de sang se manifeste par l'apparition d'un tableau clinique sévère d'anémie aiguë, qui nécessite des mesures de réanimation d'urgence et des soins intensifs. L'ampleur de la perte de sang peut être jugée par la quantité de sang répandue, par des données cliniques (conscience, couleur de la peau, niveau de tension artérielle et fréquence cardiaque, modification du pouls), ainsi que par des données de laboratoire (taux d'hémoglobine, hématocrite). et le volume sanguin).

Sur la base de ces caractéristiques, on distingue trois degrés de perte de sang : légère, modérée et sévère.

À degré léger perte de sang, la fréquence cardiaque varie de 90 à 100 par minute, la pression artérielle systolique n'est pas inférieure à 100 mm Hg. Art., l'hémoglobine et l'hématocrite restent inchangés, le BCC diminue de 20 % ou moins.

Diplôme moyen caractérisé par une augmentation de la fréquence cardiaque à 120-140 par minute, la pression artérielle systolique diminue à 80-70 mm Hg. Art.

À grave la perte de sang est marquée par une pâleur sévère des muqueuses et de la peau, une cyanose des lèvres, un essoufflement sévère, un pouls très faible, une fréquence cardiaque de 140 à 160 par minute. Le taux d'hémoglobine diminue jusqu'à 60 g/l et moins, l'indicateur d'hématocrite diminue jusqu'à 20 % et le volume sanguin diminue de 30 à 40 %.

Avec des saignements modérés et faibles, les troubles hémodynamiques sont maintenus longtemps à un niveau satisfaisant grâce aux réactions compensatoires de l'organisme.

Avec d'importantes pertes de sang dans d'abord À son tour, le fonctionnement du cerveau est perturbé, puis les fonctions d'autres organes vitaux (cœur, poumons, reins) sont perturbées, car l'apport sanguin d'oxygène aux organes est insuffisant.

Complications de saignement. La complication la plus courante est anémie aiguë, qui se développe avec la perte de 1 à 1,5 litre de sang. Le tableau clinique se manifeste par un trouble circulatoire aigu. Une diminution brutale du volume sanguin provoque une forte détérioration de la fonction cardiaque, une baisse progressive de la tension artérielle, qui, en l'absence de soins médicaux, conduit au développement choc hémorragique. De graves perturbations de la microcirculation surviennent dans divers organes : perturbations de la vitesse de circulation sanguine dans les capillaires, agrégation de globules rouges (globules rouges collés ensemble en colonnes de pièces de monnaie), apparition de microcaillots, etc. Dans les poumons, cela entraîne des perturbations. d'échange gazeux, le sang est mal saturé en oxygène, ce qui, en combinaison avec un BCC fortement réduit, provoque une privation d'oxygène de tous les organes et tissus. Le choc hémorragique nécessite des mesures de réanimation d'urgence et des soins intensifs. Plus le traitement de l’anémie aiguë est commencé tardivement, plus les perturbations de la microcirculation et des processus métaboliques dans le corps de la victime deviennent irréversibles.

Une complication tout aussi grave est compression des organes et des tissus sang jaillissant - tamponnade cardiaque, compression et destruction du cerveau. Ces complications sont si dangereuses qu’elles nécessitent une intervention chirurgicale d’urgence.

Lorsque de grosses artères situées dans de grosses masses musculaires sont blessées, de gros hématomes peuvent se former qui peuvent comprimer les artères et veines principales et provoquer une gangrène des extrémités. Les hématomes peuvent provoquer le développement d'un soi-disant faux anévrisme artériel ou artério-veineux - une formation en forme de sac dans laquelle le sang circule.

Lorsque de grosses veines principales sont blessées, au moment d'une inspiration profonde, une pression négative apparaît dans la veine et l'air peut pénétrer dans la cavité cardiaque par la veine béante - cela se produit embolie gazeuse représentant une menace pour la vie du patient.

Après une perte de sang aiguë, le développement de complications coagulopathiques dues à des perturbations du système de coagulation sanguine est possible. Comme on le sait, le sang contient un certain nombre de facteurs (protéines, enzymes, etc.) qui empêchent la coagulation du sang dans la circulation sanguine ou sa libération dans les tissus environnants à travers les parois des vaisseaux sanguins. Ces substances sont combinées dans les concepts de systèmes de coagulation et d'anticoagulation, qui sont normalement en équilibre dynamique. Le système de coagulation comprend la prothrombine, le fibrinogène, les ions calcium, etc., et le système anticoagulant comprend l'héparine, la fibrinolysine, etc.

Dans les premières minutes et heures après la perte de sang, le système de coagulation du corps est activé - la quantité de fibrinogène et de prothrombine augmente, un état hypercoagulable du sang se développe, grâce auquel le sang qui coule coagule rapidement et le caillot résultant peut fermer le défaut du vaisseau et provoquer un arrêt spontané du saignement.

Cette activation du système de coagulation sanguine contribue également à la formation de caillots sanguins dans les capillaires, qui consomment du fibrinogène ; en même temps, une grande quantité de substances formant un thrombus est perdue dans le sang versé. De plus, la concentration de substances coagulantes dans le sang diminue en raison de la dilution du sang (hémodilution) avec le liquide provenant des espaces interstitiels. Tous ces facteurs conduisent au développement d'un état hypocoagulable du sang, qui peut provoquer des hémorragies diapédiques secondaires et très graves, c'est-à-dire saignant à travers une paroi vasculaire intacte. Le plus souvent, ces saignements se produisent dans la lumière du tractus gastro-intestinal, de la trachée et des bronches, des reins et de la vessie.

De tout ce qui a été dit, il ressort clairement que plus le saignement est arrêté tôt, plus son évolution est favorable.

Symptômes de perte de sang aiguë et d'anémie aiguë :

· plaintes de faiblesse, de fatigue ;

· bruit dans les oreilles ;

· pâleur vive et progressive de la peau et des muqueuses visibles (lèvres, oreilles, lits des ongles) ;

· sueur froide et collante ;

· vision affaiblie ou altérée ;

· augmentation de la respiration ;

· pouls fréquent et faible (son affaiblissement jusqu'à disparition complète) ;

· forte diminution de la pression artérielle ;

· diminution de la teneur en hémoglobine dans le sang ; à absence l'aide apparaît signes d’une condition terminale.

Types de saignements.

I. En fonction sur la nature des navires endommagés distinguer:

· artériel

· veineux,

· parenchymateux,

· saignement capillaire.

II. En fonction, dépendemment depuis sites de saignement distinguer:

· hémorragie externe- lorsque le sang s'échappe par une plaie de la peau ou d'une muqueuse ;

· hémorragie interne- lorsque le sang se déverse dans les tissus, les organes et les cavités.

Lorsqu’un tissu saigne, le sang y pénètre, formant un gonflement appelé infiltration ou ecchymoses . Si le sang pénètre inégalement dans les tissus et qu'en raison de leur éloignement, une cavité limitée remplie de sang se forme, on l'appelle hématome .

III.En fonction de moment du saignement après on distingue les dommages :

· saignement primaire- survient immédiatement après une blessure ;

· saignement secondaire- survient quelque temps après un dommage ou une blessure (après plusieurs jours ou semaines, c'est-à-dire lorsque la plaie devrait déjà être en train de cicatriser - cela indique une infection de la plaie).

Signes de saignement.

· Saignement artériel- le saignement le plus dangereux. Se produit lorsque des artères plus ou moins grosses sont endommagées. En peu de temps, une grande quantité de sang est expulsée du corps.

Caractéristiques du saignement : du sang écarlate s'écoule de la plaie avec un jet fort, saccadé et pulsé, car dans les artères, le sang est sous pression et enrichi en oxygène.

Dommages aux grosses artères (fémorales, brachiales, carotides) constitue une menace pour la vie de la victime.

· Saignement veineux- survient lorsque des veines plus ou moins grosses sont endommagées.

Caractéristiques du saignement

3

Fermé dommage doux tissus

Les blessures fermées des tissus mous comprennent les ecchymoses, les entorses et les ruptures.

Blessure- dommages mécaniques aux tissus mous ou aux organes, non accompagnés d'une violation de l'intégrité de la peau. Une ecchymose survient lorsqu'un objet contondant heurte une partie du corps (le plus souvent un membre, la tête) ou, à l'inverse, lors d'une chute sur un objet dur. Le degré de dommage lors d'une ecchymose est déterminé par : la taille et la gravité de l'objet traumatique ; la force avec laquelle le dommage est causé ; le type de tissu qui a été meurtri et son état.

Les symptômes suivants sont caractéristiques d'une ecchymose : douleur, gonflement des tissus, hémorragie, dysfonctionnement.

La douleur dépend de la force du coup et de la localisation de la blessure. Une douleur très intense se produit avec des ecchymoses du périoste, des gros troncs et plexus nerveux et des zones réflexogènes.

Le gonflement des tissus est provoqué par leur saturation avec la partie liquide du sang (inflammation aseptique) et de la lymphe.

Les hémorragies surviennent lorsque de multiples ruptures de petits vaisseaux se produisent. Le sang répandu entraîne une imprégnation diffuse des tissus, notamment du tissu adipeux sous-cutané lâche, qui se manifeste par une tache bleue (ecchymose) sur la peau. Élongation - surtension excessive des tissus sous l'influence d'une force externe sous forme de traction.

En raison d'influences extérieures, les surfaces articulaires sont temporairement s'écarter considérablement au-delà de la norme physiologique ; en même temps, la capsule articulaire ainsi que les ligaments et les muscles qui la renforcent ne sont pas endommagés. Des entorses de l'articulation de la cheville sont souvent observées - par exemple lorsque le pied roule lors d'une chute, surtout en hiver. L'étirement et la déchirure partielle des ligaments et des vaisseaux sanguins s'accompagnent d'un gonflement de la zone articulaire résultant d'une hémorragie et d'une inflammation aseptique. L'hémorragie des premiers jours peut être subtile et apparaît plus tard sous la forme de taches violet foncé. Le mouvement de l'articulation est possible, mais douloureux et considérablement limité. La mise en charge le long de l’axe du membre est indolore.

Pour les entorses, ainsi que pour les contusions, pour réduire les saignements pendant les premières 48 heures, utilisez un sac de glace ; à partir du 3ème jour - procédures thermiques. Dans le même temps, il est nécessaire d'assurer à la victime du repos, une position surélevée du membre et l'application de bandages compressifs souples. Avec un traitement approprié, tous les phénomènes disparaissent en 10 jours environ.

Écart - dommages aux tissus mous résultant d'une exposition rapide à une force sous forme de traction dépassant les limites anatomiques résistance du tissu. Il y a des ruptures de ligaments, de muscles, de visage tion, capsules d'articulations, tendons, vaisseaux sanguins et troncs nerveux.

Se produisent le plus souvent ruptures ligamentaires : articulations de la cheville, du genou et du poignet.

Souvent, simultanément à une rupture de l'appareil ligamentaire, des dommages à la capsule articulaire sont possibles. Des ruptures ligamentaires peuvent être observées aussi bien au niveau de leurs points d’attache que sur leur longueur. Si la rupture de l'appareil ligamentaire s'accompagne dedommages aux articulations pas de gélules, puis, en règle générale, le sang pénètre dans la cavité articulaire et une hémarthrose se forme. Cela est particulièrement vrai pour l'articulation du genou avec des lésions des ligaments intra-articulaires (latéraux et croisés) et des ménisques. Dans ce cas, une douleur aiguë apparaît, la flexion ou l'extension libre de l'articulation devient impossible. En raison d’une hémorragie dans l’articulation et dans les tissus mous environnants, les contours de l’articulation sont lissés et l’articulation endommagée augmente de volume. Lorsqu'un ménisque déchiré est pincé entre les surfaces articulaires articulaires, un blocage de l'articulation se produit, qui peut être éliminé dans un établissement médical spécialisé.

Caractéristiques principalesrupture musculaire sont des douleurs soudainesau site de la rupture, apparition d'une récession visible à l'œil, en dessousLa saillie, le gonflement, l'hémorragie sous-cutanée et le dysfonctionnement du membre sont déterminés. En cas de rupture incomplètemuscles, ces symptômes peuvent ne pas être clairement exprimés. FinalisteLe diagnostic de tels dommages relève de la compétence du médecin.

Premiers secours pour les blessures fermées déni des tissus mous. Les premiers secours sont l'immobilisation en utilisant des bandages souples ou des attelles de transport, en prenant des analgésiques et en appliquant du froid sur le site de la blessure. Les membres sont surélevés pour réduire le gonflement des tissus mous.

TRAUMATISME, TRAUMATOLOGIE, TRAUMATISME

Dommages ou blessures(du grec traumatisme ) est un impact simultané et soudain sur l'organisme d'un agent externe (mécanique, physique, chimique, mental), provoquant des troubles anatomiques ou biologiques de ses tissus et organes, qui s'accompagnent d'une réaction locale et générale de l'organisme affecté.

Les dommages ou les blessures doivent inclure non seulement un impact soudain et fort sur le corps d'un agent externe, mais également une exposition constante des tissus à des stimuli externes faibles et uniformes. De telles blessures provoquent des blessures chroniques.

Toute blessure peut être dangereuse pour le corps, soit lorsqu'elle est exposée à un facteur externe, soit après l'apparition de complications associées à la blessure dans le corps. Le risque qu'une blessure ou une complication se développe après celle-ci est déterminé par de nombreux facteurs, dont les principaux sont :

La nature du facteur externe causant la blessure.

Le mécanisme de développement des dommages lors d'un traumatisme.

Caractéristiques anatomiques et physiologiques des tissus et organes exposés à un agent traumatique.

État des tissus de l'organe lésé (organe sain ou organe malade).

L'état de l'environnement extérieur dans lequel le dommage se produit.

Considérant que toute blessure provoque certains changements dans le corps de la victime, qui conduisent souvent à une forte détérioration de son état, il est devenu nécessaire d'étudier en détail le mécanisme d'action du facteur dommageable sur le corps de la victime, qui a servi de base à la création d'une science spéciale appelée traumatologie - la science des dommages causés au corps humain. Elle a occupé l'un des postes de direction en chirurgie.

La traumatologie en tant que discipline clinique s'occupe du rétablissement de la santé humaine ; elle est étroitement liée à la chirurgie et à l'orthopédie, à la physiothérapie et à la physiothérapie. Parallèlement, la traumatologie, qui étudie les causes des blessures, les méthodes de lutte contre les blessures et leurs conséquences, est associée à l'assurance sociale, à l'examen du travail, à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu'aux mesures de sécurité. En raison de la grande importance sociale de la traumatologie, elle est divisée en une discipline indépendante.

Selon la nature du facteur externe à l’origine du dommage, il est d’usage de distinguer les dommages mécaniques, physiques, chimiques, biologiques et psychiques.

Dommages mécaniques causée par l’exposition de tissus vivants à une force mécanique. La nature de ces blessures dépend en grande partie du type de facteur dommageable (objet contondant, pointu) et du mécanisme de blessure (ecchymoses, coupures et perforations).

Dommages physiques sont une conséquence des effets sur les tissus corporels de températures élevées ou basses (brûlures, engelures), de courant électrique et de divers rayonnements spécifiques (rayons X).

Dommages chimiques associés aux effets sur les tissus d'agents chimiques (acides, alcalis), de substances toxiques, de produits de sécrétions physiologiques et pathologiques de l'organisme (sucs gastriques, urines).

Dommages biologiques causée par l’action de toxines bactériennes sur l’organisme.

Dommages mentaux sont une conséquence de l'influence d'un facteur externe sur les éléments du système nerveux central humain (peur, peur, survenue de troubles mentaux humains).

Les blessures fréquemment répétées qui surviennent chez des personnes dans les mêmes conditions de travail et de vie sont combinées dans le concept blessures. Cela présuppose toujours une certaine interdépendance, une relation causale entre un incident (une blessure) donné et l’environnement extérieur ou l’état interne du corps de la victime. Cette relation causale est identifiée grâce à une étude systématique des conditions et circonstances de survenance de la blessure, à l'analyse des causes internes et des facteurs déterminant leur récidive.

Dans la pratique clinique, on distingue les types de blessures suivants : blessures industrielles, agricoles, de rue, domestiques, infantiles, sportives, aériennes, de transport, de guerre.

Sous accidents du travail Il s'agit de blessures liées aux activités de production (dommages aux outils, machines, véhicules, effondrement de roches houillères, etc.). Chacune des principales industries se caractérise par un certain type de préjudice, en fonction des différences dans le processus technologique. Le traumatisme professionnel est étroitement lié au traumatisme industriel, qui est compris comme un ensemble de facteurs et de conditions qui provoquent des blessures chroniques et des processus pathologiques associés (bursite, tendovaginite, myosite, etc.).

À blessures agricoles inclure les blessures associées au travail agricole. Parallèlement, les dommages survenus lors des travaux agricoles coïncident souvent avec des accidents du travail (ecchymoses, blessures, etc.) provoqués par la mécanisation du travail rural.

Blessures domestiques couvre un ensemble de blessures subies dans diverses conditions de vie (chute de hauteur, blessure lors du nettoyage d'un appartement, brûlures en cuisinant, etc.). La variété des facteurs à l’origine des traumatismes domestiques détermine également les différents degrés de gravité de ces blessures. Cependant, en général, ce type de blessure est beaucoup plus léger que les blessures de la rue.

À blessures de la rue fait référence à un ensemble de dommages liés principalement au transport routier. Récemment, en raison des changements dans la vie des gens, des blessures qui diffèrent fondamentalement peu des blessures de guerre (blessures au couteau et par balle) ont commencé à occuper une place importante dans les blessures de la rue.

Occupe une place particulière les blessures sportives. Elle diffère des autres types de blessures par sa spécificité et est généralement causée par une mauvaise préparation de l'athlète lui-même ou du matériel qu'il utilise.

Les particularités de certains types de blessures et les spécificités des blessures chez les enfants nous obligent à les distinguer en un groupe particulier traumatisme de l'enfance.

Chaque type de blessure est caractérisé par une localisation et une nature spécifiques du dommage (Tableaux 1, 2).

Chaque blessure a ses propres caractéristiques. Dans la pratique clinique, pour sélectionner les tactiques de traitement, déterminer la gravité de l'état du patient et faire un pronostic des dommages, classification des blessures, présenté dans le schéma 1.

Tableau 1

Localisation des dommages dans divers types de blessures, %

|

Blessures |

||||

|

Agriculture économique |

Des sports |

|||

|

Torse |

||||

|

membres |

||||

|

dont les doigts et la main |

||||

|

membres |

||||

|

Non spécifié |

||||

Tableau 2

Nature des dommages dans divers types de blessures, %

|

Personnage dommage |

Blessures |

|||

|

Agriculture économique |

Des sports |

|||

|

Gelure |

||||

|

Bleus et entorses |

||||

|

Fractures |

||||

|

Corps étranger de l'oeil |

||||

|

Luxations et entorses |

||||

Schéma n°1. Classification des dommages (blessures)

Il est nécessaire de faire la distinction entre les blessures en fonction de la possibilité d'infection des organes et des tissus. On parle de ouvrir, lorsqu'il y a des dommages au tégument externe (peau, muqueuse) dans la zone endommagée, et fermé, lorsqu'il n'y a aucun dommage à la peau externe, dommage.

Vous devez également vous rappeler des blessures dans lesquelles la plaie qui en résulte pénètre dans l'une ou l'autre cavité corporelle - plaie pénétrante et ne pénètre pas - plaie non pénétrante.

Une plaie pénétrante peut endommager les organes situés dans la cavité dans laquelle pénètre la plaie.

Lors de la caractérisation d'une plaie, un signe tel qu'une plaie est également important célibataire, ou lorsqu'il est endommagé, il y a de nombreuses blessures - blessures multiples. Ce signe doit être ajouté avec des caractéristiques de la plaie telles que simple, lorsqu'un tissu du corps est endommagé, et complexe une plaie dans laquelle plusieurs tissus ou organes situés dans la zone de la plaie sont endommagés.

Si une lésion tissulaire se produit directement sur le site d'action du facteur dommageable, une telle blessure est alors appelée droit, et si elle est située loin du lieu d'action de ce facteur, alors la blessure est appelée indirect.

La connaissance des éléments de cette classification aidera certainement le médecin à choisir un plan d'examen, à diagnostiquer correctement la blessure et, surtout, à déterminer les tactiques de traitement pour la victime.

Le tableau clinique d'une blessure aiguë est déterminé par : 1) la nature du facteur traumatique ; 2) l’état corporel de la victime au moment de la blessure ; 3) l'environnement dans lequel la blessure s'est produite.

La gravité des manifestations locales qui surviennent lors d’une blessure ne correspond pas toujours aux changements généraux dans le corps de la victime, et vice versa. Cependant, il existe généralement une correspondance complète entre eux. Parmi les phénomènes courants en traumatologie, les plus fréquemment observés sont : l'évanouissement, l'effondrement et le choc, se manifestant par une perte de conscience de durée variable. Ils seront discutés en détail dans la conférence sur le choc. Quant aux symptômes locaux de lésions des organes et des tissus, ils sont différents pour chaque type de lésion.

Enquête pour les victimes d'un traumatisme aigu devrait inclure toutes les méthodes utilisées pour examiner un patient chirurgical en clinique. Il s'agit à la fois de méthodes physiques conventionnelles (inspection, palpation, auscultation, percussion) et de méthodes de recherche particulières (rayons X, échographie, endoscopique, etc.). Le choix de la méthode d'examen de la victime dépend certainement de la gravité de son état, qui peut ne permettre l'utilisation d'aucune méthode de diagnostic particulière. Cependant, si cette méthode de recherche s'avère d'une grande importance pour clarifier le diagnostic, qui tranchera la question des tactiques de prise en charge de cette victime, elle doit être appliquée.

Une étape importante dans le diagnostic d’une victime de traumatisme consiste à examiner l’historique des blessures. Lors de l'étude de l'historique d'une blessure, il est important de déterminer : 1) la nature de l'agent dommageable ; 2) les circonstances dans lesquelles le dommage s'est produit ; 3) l'heure de la journée à laquelle la blessure s'est produite ; 4) l'état de la victime avant la blessure (compte tenu notamment de l'état d'intoxication alcoolique) ; 5) le bien-être de la victime après la blessure ; 6) où et dans quelle mesure les premiers soins ont été prodigués à la victime.

Considérant que chez une victime d'un traumatisme aigu, les symptômes locaux des processus pathologiques émergents se développent assez rapidement et que son état général peut être extrêmement grave, lors de l'examen de la victime, il est nécessaire de naviguer rapidement dans les symptômes existants et non seulement de naviguer, mais également d'interpréter correctement. De plus, il est très important de pouvoir déterminer le mécanisme de développement de ces symptômes.

C'est particulièrement difficile pour le personnel médical lorsqu'une source de destruction massive survient, lorsque la tâche principale sera de déterminer la gravité de l'état des victimes et d'établir l'ordre de priorité pour leur fournir une assistance appropriée et les transporter vers des établissements médicaux.

Lors de l'examen d'une victime après une blessure, il est très important de connaître clairement le mécanisme de la blessure et de pouvoir comparer les manifestations locales de la blessure avec l'état général de la victime. L'état général de la victime dépend généralement de l'état de ses organes vitaux (cerveau, systèmes cardiovasculaire et respiratoire). Après avoir découvert des changements dans le fonctionnement de ces organes, il est nécessaire de déterminer le processus pathologique qui a provoqué ces changements et de décider immédiatement de la méthode de leur restauration. S'il s'avère que des modifications dans le fonctionnement des organes vitaux du corps résultent de l'action directe d'un agent traumatique sur un organe donné, alors l'élimination immédiate de l'état pathologique de cet organe (dysfonctionnement du cœur lorsqu'il est blessé) est requis. Si une modification de la fonction d'un organe est une complication d'une blessure, c'est-à-dire qu'elle se développe à la suite d'un effet indirect sur l'organe, il est alors nécessaire d'examiner la victime en détail et de prendre toutes les mesures pour éliminer les conditions qui contribuent au dysfonctionnement des organes vitaux (fonction altérée du système cardiovasculaire due à une perte de sang aiguë).

L'examen de la zone blessée est d'une grande importance pour un diagnostic précis de la blessure. En étudiant le mécanisme de la blessure, l'examen, la palpation, la percussion et l'auscultation, ainsi que la détermination de l'état de fonctionnement de l'organe blessé, il est possible d'établir correctement la nature de la blessure, de poser un diagnostic et de commencer le traitement de la victime.

Lors de l'examen d'une victime, il est nécessaire de prêter attention à l'état de sa peau, aux changements de forme et de configuration de la zone endommagée, ainsi qu'à la taille et à la configuration de l'organe (membre) examiné. Lorsqu'une plaie est détectée, il est nécessaire de déterminer son type.

À l'aide de la palpation, il est possible de déterminer la présence de douleur dans la zone blessée, d'identifier les symptômes caractéristiques d'une fracture osseuse, d'une rupture de tissu et d'établir l'absence de pulsation vasculaire, ce qui indique l'état du sang périphérique. fournir.

La percussion révèle la présence de liquide libre dans la poitrine et la cavité abdominale, détermine la douleur locale dans les zones de lésions tissulaires. Par l'auscultation de la poitrine, il est possible de juger de l'état de la fonction pulmonaire, et par l'auscultation de la cavité abdominale (absence de bruits de péristaltisme intestinal), la présence d'une péritonite peut être suspectée.

La plupart des blessures peuvent s'accompagner du développement de complications graves entraînant une issue défavorable de la blessure. Ceci est particulièrement dangereux dans les cas où les complications ne sont pas identifiées et ne sont pas éliminées dans un avenir proche après la blessure. En parlant de complications d'une blessure, j'aimerais définir plus clairement ce qu'il faut comprendre comme une complication d'une blessure.

Sous complication d'une blessure il faut comprendre le développement d’un nouveau foyer pathologique ou un changement dans l’état général du corps de la victime qui se produit lors d’une blessure, mais qui n’est pas directement lié à une lésion de l’organe affecté. Les complications d'une blessure ne doivent pas être identifiées avec des lésions tissulaires combinées dans la zone d'action de l'agent dommageable. Par exemple, si un membre est endommagé, de gros vaisseaux, des nerfs et des os peuvent être endommagés - il s'agit d'une blessure combinée. Mais si le vaisseau est endommagé à la suite du déplacement d'un fragment osseux lors d'une fracture osseuse, cela sera considéré comme une complication de la fracture.

Des symptômes de complications peuvent survenir :